La pression d’eau excessive représente l’une des principales causes de détérioration prématurée des installations sanitaires et des appareils domestiques. Le réducteur de pression constitue l’élément clé permettant de maîtriser ce paramètre critique et d’assurer une distribution hydraulique optimale dans les bâtiments. Dispositif compact mais essentiel, il garantit une pression constante en aval malgré les fluctuations du réseau public, souvent supérieures aux 3 bars recommandés pour un usage domestique. Son action préventive protège non seulement vos équipements contre l’usure prématurée mais contribue également à une réduction significative de votre consommation d’eau et à l’élimination des nuisances sonores comme les coups de bélier.

Les professionnels du secteur constatent qu’une installation sans réducteur de pression adéquat peut réduire jusqu’à 40% la durée de vie des équipements sanitaires. Ce dispositif hydrostatique représente donc un investissement rentable à long terme, tant pour les particuliers que pour les gestionnaires d’immeubles collectifs ou de sites industriels. Comprendre ses principes de fonctionnement, maîtriser les critères de sélection et appliquer les bonnes pratiques d’installation vous permettra d’optimiser durablement votre réseau hydraulique.

Principes fondamentaux des réducteurs de pression d’eau

Le réducteur de pression fonctionne selon un principe physique simple mais ingénieux : il crée une chambre de compensation où la pression est régulée mécaniquement grâce à l’équilibre entre la force d’un ressort calibré et celle exercée par l’eau. Cette régulation permet de maintenir une pression constante en sortie, indépendamment des variations de pression en amont. Le dispositif intervient automatiquement pour ajuster le débit lorsque la pression d’entrée fluctue, protégeant ainsi l’ensemble du réseau contre les surpressions dommagables.

Dans les réseaux domestiques, la pression idéale se situe généralement entre 2 et 3 bars. Au-delà de 5 bars, les risques de fuites, de ruptures de canalisations et de dysfonctionnements des appareils augmentent considérablement. La mise en place d’un réducteur devient alors indispensable pour garantir la longévité et la performance de l’installation. Les modèles actuels offrent des plages de réglage précises, permettant d’adapter finement la pression aux besoins spécifiques de chaque réseau.

Mécanisme hydrostatique et fonctionnement des clapets compensés

Le cœur du réducteur de pression repose sur un système de clapets compensés qui régulent le débit d’eau en fonction de la demande instantanée. Lorsque vous ouvrez un robinet, la diminution de pression dans la chambre inférieure du réducteur provoque l’ouverture proportionnelle du clapet, laissant passer juste assez d’eau pour maintenir la pression préréglée. À l’inverse, lorsque tous les points de puisage sont fermés, le clapet se referme complètement, isolant le réseau aval des fluctuations de pression amont.

Les réducteurs modernes utilisent une membrane en élastomère de haute qualité qui sépare la chambre de compensation de la chambre de régulation. Cette membrane, soumise d’un côté à la pression de l’eau et de l’autre à celle du ressort de tarage, transmet son mouvement au clapet principal. La précision de ce mécanisme permet d’obtenir une régulation quasi instantanée et d’une grande stabilité, même en cas de variations importantes de la pression d’entrée.

La technologie des clapets compensés représente une avancée majeure par rapport aux simples limiteurs de débit, car elle maintient une pression constante quel que soit le nombre de points de puisage simultanément ouverts sur le réseau.

Le siège du clapet, généralement réalisé en acier inoxydable ou en polymère haute résistance, constitue un élément critique du système. Sa conception détermine en grande partie la précision de régulation et la résistance à l’usure du réducteur. Les fabricants de référence proposent désormais des sièges interchangeables facilitant la maintenance sans nécessiter le remplacement complet du dispositif.

Normes NF EN 1567 et certification ACS pour les réducteurs domestiques

En France, les réducteurs de pression installés sur les réseaux d’eau potable doivent impérativement répondre à la norme NF EN 1567, qui définit les exigences de performance, de durabilité et de sécurité de ces dispositifs. Cette norme établit notamment les critères de résistance à la pression, d’étanchéité et de plage de fonctionnement des réducteurs. Elle impose également des tests rigoureux concernant la précision de régulation sous différentes conditions d’utilisation.

Parallèlement, la certification ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) garantit que les matériaux utilisés dans la fabrication du réducteur n’altèrent pas la qualité de l’eau potable. Cette attestation, obligatoire pour tous les équipements en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine, certifie l’absence de migration de substances nocives depuis les composants du réducteur vers l’eau. La conformité à ces deux standards constitue un prérequis indispensable pour toute installation dans un réseau d’eau potable.

Les laboratoires agréés effectuent des tests poussés sur les réducteurs, notamment concernant leur comportement face aux variations de température, leur résistance à la corrosion et leur capacité à maintenir une pression stable dans le temps. Ces certifications représentent une garantie essentielle pour l’utilisateur final et les professionnels de la plomberie, assurant la fiabilité et la sécurité des installations.

Différence technique entre limiteurs et réducteurs de pression

Il existe une confusion fréquente entre limiteurs et réducteurs de pression, deux dispositifs qui, bien que partageant un objectif similaire, fonctionnent selon des principes fondamentalement différents. Le limiteur de pression agit comme une simple soupape qui s’ouvre lorsque la pression dépasse un seuil prédéfini, évacuant l’excès de pression. Il n’assure pas de régulation active et laisse passer les variations de pression tant qu’elles restent sous le seuil critique.

En revanche, le réducteur de pression constitue un véritable régulateur qui maintient activement une pression constante en aval, quelles que soient les fluctuations en amont. Cette distinction est cruciale pour comprendre pourquoi seul le réducteur permet d’obtenir une pression véritablement stable dans l’ensemble du réseau. Le limiteur protège contre les surpressions dangereuses mais n’offre pas le confort d’usage et la protection des équipements que procure le réducteur.

Dans les applications domestiques, le réducteur de pression représente généralement l’option la plus pertinente car il combine protection du réseau et optimisation du confort d’utilisation. Les limiteurs trouvent plutôt leur place dans les installations industrielles ou comme dispositifs complémentaires de sécurité sur des équipements spécifiques nécessitant une protection additionnelle contre les surpressions accidentelles.

Plages de réglage et précision barométrique des systèmes actuels

Les réducteurs de pression modernes offrent des plages de réglage étendues, typiquement entre 1 et 6 bars pour les modèles domestiques, avec une précision de l’ordre de ±0,2 bar. Cette flexibilité permet d’adapter finement la pression aux besoins spécifiques de chaque installation. Les modèles haut de gamme intègrent souvent un manomètre directement sur le corps du réducteur, facilitant le contrôle visuel et le réglage précis de la pression de sortie.

La qualité de régulation d’un réducteur se mesure notamment par sa capacité à maintenir une pression stable malgré les variations importantes de débit ou de pression amont. Les fabricants qualifient cette caractéristique par le « coefficient de régulation », exprimant l’écart maximal de pression en sortie lorsque la pression d’entrée varie entre son minimum et son maximum opérationnel. Les meilleurs réducteurs affichent des coefficients inférieurs à 10%, garantissant une stabilité remarquable même dans des conditions d’utilisation exigeantes.

Certains modèles avancés proposent des technologies de compensation thermique, évitant les dérives de réglage liées aux variations de température de l’eau. Cette caractéristique s’avère particulièrement précieuse pour les installations exposées à d’importantes fluctuations thermiques ou intégrant des circuits d’eau chaude sanitaire. La précision barométrique constitue un critère de sélection essentiel pour les applications sensibles nécessitant une pression parfaitement stable.

Types de réducteurs de pression adaptés selon l’installation

Le choix d’un réducteur de pression adapté dépend étroitement du type d’installation, du débit requis et des conditions d’exploitation spécifiques. Pour les habitations individuelles, un réducteur compact à membrane avec un diamètre nominal DN15 (1/2″) ou DN20 (3/4″) suffit généralement à protéger l’ensemble du réseau domestique. Ces modèles offrent un excellent rapport qualité-prix et une installation simplifiée, tout en garantissant une protection efficace contre les fluctuations de pression.

Dans les immeubles collectifs ou les bâtiments tertiaires, des réducteurs de plus grand diamètre (DN32 à DN50) sont nécessaires pour gérer les débits importants sans créer de pertes de charge excessives. Ces installations bénéficient souvent de réducteurs à piston, plus robustes et offrant une meilleure stabilité pour les gros débits. Pour les très grands débits, les modèles à brides DN65 à DN100 deviennent indispensables, particulièrement dans les applications industrielles ou les grands ensembles immobiliers.

Les environnements spécifiques comme les milieux agressifs, les installations exposées au gel ou les circuits d’eau chaude nécessitent des réducteurs spécialement conçus avec des matériaux adaptés. Le bronze désiliciés, l’inox 316L ou certains polymères techniques remplacent alors le laiton standard pour garantir une résistance optimale aux conditions particulières d’exploitation.

Réducteurs à piston vs réducteurs à membrane : applications spécifiques

Les réducteurs à membrane constituent la solution la plus répandue pour les installations résidentielles et les petits débits. Leur conception simple, leur compacité et leur coût modéré en font le choix privilégié pour les applications domestiques. La membrane en élastomère assure une étanchéité parfaite et une régulation précise jusqu’à des débits de l’ordre de 3 à 5 m³/h. Leur principal avantage réside dans leur sensibilité aux faibles variations de pression, garantissant une excellente stabilité même à bas débit.

Les réducteurs à piston se distinguent par leur robustesse et leur capacité à gérer des débits beaucoup plus importants, jusqu’à plusieurs dizaines de m³/h. Leur conception mécanique résiste mieux aux conditions sévères d’exploitation comme les températures élevées, les coups de bélier répétés ou les pressions d’entrée très élevées. Ces caractéristiques les rendent particulièrement adaptés aux installations collectives, industrielles ou aux réseaux soumis à des conditions difficiles.

Pour les applications sensibles nécessitant une précision extrême de régulation, comme certains processus industriels ou laboratoires, des réducteurs à double étage sont parfois utilisés. Ces dispositifs combinent deux réducteurs en série, le premier absorbant les principales variations de pression et le second assurant un affinage très précis de la pression finale. Cette solution technique garantit une stabilité exceptionnelle mais représente un investissement nettement plus conséquent.

Solutions watts, desbordes et honeywell pour les réseaux résidentiels

Les fabricants leaders du secteur proposent des gammes complètes adaptées aux réseaux résidentiels, avec des caractéristiques techniques répondant aux exigences spécifiques de ces installations. Watts, avec sa série réducteurs Préciso, offre des solutions compactes intégrant filtration et manomètre, particulièrement adaptées aux logements individuels. Ces modèles se distinguent par leur facilité d’installation et de maintenance, avec des cartouches interchangeables permettant un entretien rapide sans dépose complète du réducteur.

Desbordes, pionnier dans le domaine des réducteurs à membrane, propose des modèles robustes comme la série 11, réputée pour sa durabilité et sa stabilité de régulation dans les conditions variables des réseaux urbains. Ces réducteurs intègrent souvent des technologies anti-colmatage et des sièges renforcés, garantissant une longévité supérieure même en présence d’eau chargée en particules.

Honeywell complète cette offre avec des réducteurs ergonomiques à réglage simplifié, particulièrement appréciés pour leur fiabilité et leur précision de régulation. La conception modulaire de ces produits facilite les opérations de maintenance et permet d’adapter le réducteur aux évolutions du réseau sans remplacement complet. Ces trois fabricants proposent des solutions éprouvées, conformes aux normes en vigueur et offrant généralement des garanties étendues.

Systèmes caleffi et socla pour installations collectives et industrielles

Pour les installations collectives et industrielles nécessitant des performances supérieures, Caleffi propose des réducteurs de pression à piston conçus pour résister aux conditions d’exploitation intensives. Ces modèles se caractérisent par des corps en bronze ou en acier inoxydable, capables de supporter des pressions d’entrée jusqu’à 40 bars et des températures élevées. La gamme Caleffi 535H, spécialement développée pour l’eau chaude, intègre des composants résistants à la corrosion et aux dépôts calcaires, garantissant une longévité exceptionnelle en environnement exigeant.

Socla, avec sa série réducteurs industriels, offre des solutions pour les très gros débits, jusqu’à plusieurs centaines de m³/h. Ces réducteurs à brides, disponibles en diamètres DN65 à DN200, combinent robustesse et précision de régulation, même dans des conditions de fonctionnement extrêmes. Leur conception modulaire facilite la maintenance préventive, aspect crucial pour les installations industrielles où toute interruption de service peut avoir des conséquences économiques significatives.

Ces fabricants proposent également des solutions sur mesure pour les applications spécifiques, comme les réducteurs pour fluides agressifs, haute température ou haute pression. La sélection du modèle adapté nécessite une étude

technique particulière pour intégrer parfaitement les contraintes spécifiques de chaque installation industrielle ou collective. Les bureaux d’études spécialisés accompagnent généralement ces projets pour dimensionner correctement le système en fonction des débits de pointe et des variations de pression anticipées.

Modèles réducteurs-régulateurs avec technologie proportionnelle

L’évolution technologique la plus récente dans le domaine concerne les réducteurs-régulateurs à action proportionnelle. Contrairement aux réducteurs classiques qui maintiennent une pression fixe préréglée, ces dispositifs avancés ajustent dynamiquement la pression de sortie en fonction du débit instantané. Ils réduisent automatiquement la pression lorsque la demande est faible (la nuit par exemple) et l’augmentent progressivement lorsque les besoins en eau s’intensifient, optimisant ainsi le fonctionnement global du réseau.

Cette technologie proportionnelle permet de réaliser des économies d’eau substantielles tout en prolongeant la durée de vie des installations. En maintenant constamment la pression au niveau minimal requis pour satisfaire les besoins, elle diminue significativement les contraintes mécaniques sur les canalisations et équipements. Les modèles comme le Watts DRPR ou le Honeywell D15P représentent cette nouvelle génération de régulateurs intelligents, capables d’adapter leur comportement aux conditions réelles d’utilisation.

Bien que représentant un investissement initial plus conséquent, ces réducteurs proportionnels offrent un retour sur investissement rapide grâce aux économies d’eau réalisées et à la réduction des coûts de maintenance. Leur intégration s’avère particulièrement pertinente dans les bâtiments à occupation variable comme les hôtels, les établissements scolaires ou les immeubles de bureaux, où les besoins en eau fluctuent considérablement au cours de la journée.

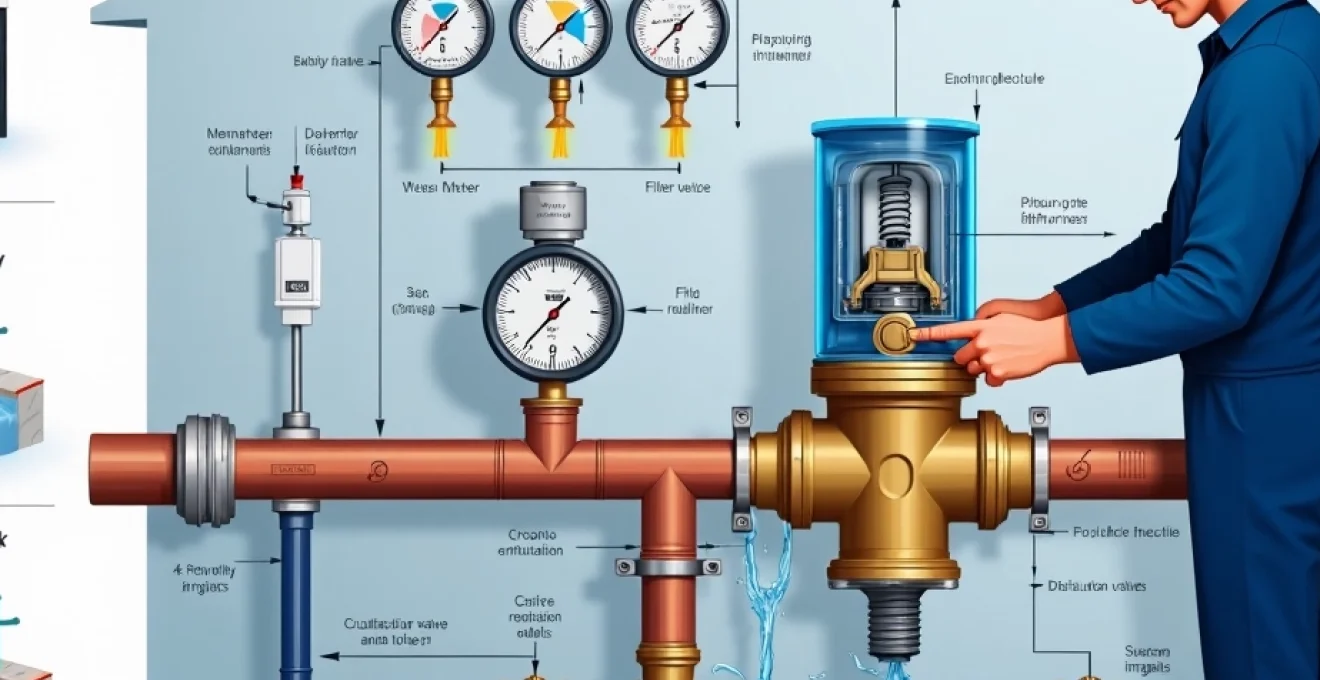

Installation stratégique d’un réducteur de pression

L’efficacité d’un réducteur de pression dépend grandement de son positionnement stratégique dans le réseau hydraulique. Une installation correctement réalisée garantit non seulement la protection optimale des équipements mais facilite également les opérations de maintenance ultérieures. Le positionnement idéal se situe immédiatement après le compteur d’eau et le dispositif anti-pollution, formant ainsi une barrière protectrice pour l’ensemble de l’installation en aval.

La configuration d’installation doit prévoir un accès facile au réducteur pour les opérations de contrôle et de réglage périodiques. Les fabricants recommandent généralement de prévoir un espace libre d’au moins 10 cm au-dessus du réducteur pour permettre le démontage éventuel de la cartouche ou le réglage de la vis de tarage. Cette accessibilité constitue un facteur déterminant pour garantir la pérennité de l’installation et son bon fonctionnement à long terme.

Une installation correcte nécessite un montage horizontal avec le dispositif de réglage orienté vers le haut, position qui optimise la stabilité hydraulique et facilite les opérations de maintenance.

Pour les installations complexes ou à enjeux critiques, le recours à un bureau d’études spécialisé permet d’optimiser le positionnement et le dimensionnement du réducteur. Cette expertise technique garantit l’adéquation parfaite entre les caractéristiques du réducteur sélectionné et les contraintes spécifiques du réseau à protéger.

Positionnement optimal après compteur et filtration selon DTU 60.1

Le Document Technique Unifié 60.1, référence normative pour les travaux de plomberie en France, préconise un positionnement précis du réducteur de pression dans la chaîne de traitement de l’eau. Selon ces recommandations, l’ordre optimal d’installation des dispositifs après le compteur d’eau est le suivant : vanne d’arrêt générale, filtre à sédiments, clapet anti-retour et enfin réducteur de pression. Cette séquence garantit une protection maximale du réducteur contre les impuretés susceptibles d’endommager son mécanisme interne.

La présence d’un filtre en amont du réducteur constitue une mesure préventive essentielle, particulièrement dans les zones où l’eau du réseau contient des particules en suspension. Un filtre à tamis fin (100 à 150 microns) capture efficacement les sédiments et prolonge considérablement la durée de vie du réducteur en préservant l’intégrité de ses composants mécaniques sensibles. Certains fabricants proposent d’ailleurs des réducteurs intégrant directement un filtre, simplifiant ainsi l’installation tout en garantissant une protection optimale.

Pour les bâtiments existants nécessitant l’ajout d’un réducteur de pression, l’installation peut s’avérer plus complexe et requiert parfois des adaptations du réseau. Dans ces cas, le recours à des modèles compacts ou à des kits d’installation spécifiques facilite l’intégration du dispositif dans des espaces restreints, tout en respectant les prescriptions techniques du DTU 60.1.

Techniques de raccordement et diamètres normalisés DN15 à DN50

Le raccordement d’un réducteur de pression doit s’effectuer en respectant scrupuleusement les diamètres normalisés pour garantir un fonctionnement hydraulique optimal. Les réducteurs domestiques courants se déclinent en diamètres DN15 (1/2″), DN20 (3/4″), DN25 (1″), DN32 (1″1/4), DN40 (1″1/2) et DN50 (2″), couvrant ainsi l’ensemble des besoins des installations résidentielles et des petits bâtiments tertiaires. Le choix du diamètre approprié dépend essentiellement du débit de pointe prévisible et non du diamètre des canalisations existantes.

Les techniques de raccordement varient selon le type d’installation et le matériau des canalisations. Pour les tubes en cuivre, le raccordement s’effectue généralement par brasage capillaire ou par raccords à compression, tandis que les tubes en PER ou multicouche nécessitent des raccords spécifiques à sertir ou à compression. Quelle que soit la technique utilisée, l’étanchéité parfaite des raccordements constitue un impératif absolu pour garantir la fiabilité de l’installation.

Les fabricants proposent désormais des kits de raccordement complets incluant des raccords multifiletés ou multimatériaux, facilitant considérablement l’intégration du réducteur dans des installations existantes. Ces solutions préfabriquées réduisent le temps d’installation et minimisent les risques de fuites, tout en garantissant une continuité hydraulique optimale entre le réducteur et les canalisations.

Montage en parallèle pour sécurisation des débits importants

Pour les installations nécessitant des débits exceptionnellement élevés ou exigeant une continuité de service absolue, le montage de réducteurs en parallèle constitue une solution technique particulièrement efficace. Cette configuration permet non seulement de partager le débit entre plusieurs réducteurs de taille moyenne plutôt que d’utiliser un unique réducteur surdimensionné, mais assure également une redondance sécuritaire en cas de défaillance d’un des éléments.

Le dimensionnement d’une installation en parallèle nécessite une attention particulière pour garantir l’équilibrage hydraulique entre les différentes branches. Chaque réducteur doit être réglé exactement à la même pression de consigne et équipé de clapets anti-retour en aval pour prévenir toute circulation parasite entre les branches. Cette configuration complexe requiert généralement l’expertise d’un bureau d’études spécialisé pour optimiser son fonctionnement et garantir sa fiabilité à long terme.

Les applications critiques comme les établissements de santé, les centres de données ou certains processus industriels bénéficient particulièrement de cette approche redondante. Le surcoût initial d’une installation en parallèle se justifie pleinement par la sécurité opérationnelle qu’elle procure et la facilité de maintenance qu’elle autorise, permettant l’intervention sur un réducteur sans interruption complète de l’approvisionnement en eau.

Bypass hydraulique et vannes d’isolement pour maintenance facilitée

L’intégration d’un bypass hydraulique autour du réducteur de pression représente une pratique recommandée pour toute installation pérenne. Ce circuit parallèle, normalement fermé par une vanne dédiée, permet d’isoler temporairement le réducteur pour des opérations de maintenance ou de remplacement sans interrompre complètement l’alimentation en eau du bâtiment. Dans les installations collectives ou professionnelles, cette continuité de service s’avère souvent cruciale et justifie pleinement l’investissement supplémentaire que représente un bypass correctement dimensionné.

La configuration standard d’un bypass comprend trois vannes d’isolement : une en amont du réducteur, une en aval et une sur la branche de contournement. Ce dispositif doit s’accompagner d’une signalétique claire indiquant la position normale des vannes (deux ouvertes sur le circuit principal, une fermée sur le bypass) et d’une procédure écrite détaillant les manipulations à effectuer lors de la mise en service du bypass. Cette documentation prévient les erreurs de manipulation pouvant exposer le réseau à des pressions excessives pendant les périodes de maintenance.

Pour les installations nécessitant un contrôle précis même en mode dégradé, des bypass sophistiqués intégrant un limiteur de pression sur la branche de contournement peuvent être mis en œuvre. Cette solution technique avancée garantit une protection minimale du réseau même lorsque le réducteur principal est hors service, représentant ainsi le plus haut niveau de sécurité pour les installations critiques.

Dimensionnement technique et calcul des performances

Le dimensionnement précis d’un réducteur de pression constitue une étape déterminante pour garantir son efficacité et sa longévité. Un sous-dimensionnement entraîne des pertes de charge excessives et une usure prématurée, tandis qu’un surdimensionnement génère des instabilités de régulation à faible débit et représente un surcoût injustifié. La sélection s’appuie principalement sur deux paramètres fondamentaux : le débit de pointe prévisible et l’écart entre les pressions amont et aval.

Le calcul du débit de pointe doit prendre en compte l’ensemble des points de puisage susceptibles de fonctionner simultanément, pondéré par un coefficient de simultanéité. Pour les installations résidentielles, ce coefficient se situe généralement entre 0,2 et 0,5 selon le nombre de logements. Les bureaux d’études utilisent communément la formule empirique K = 0,8/√(n-1) où n représente le nombre d’appareils sanitaires, garantissant ainsi un dimensionnement réaliste et économique.

Les fabricants fournissent des abaques de sélection permettant d’identifier le modèle adapté en fonction du débit requis et de la perte de charge acceptable. Ces outils techniques tiennent compte du coefficient Kv spécifique à chaque réducteur, exprimant le débit en m³/h traversant le dispositif pour une perte de charge de 1 bar. Un réducteur correctement dimensionné doit présenter une perte de charge inférieure à 0,5 bar au débit nominal, garantissant ainsi un fonctionnement optimal et une régulation précise dans toutes les conditions d’utilisation.

Maintenance préventive et dépannage des réducteurs de pression

La fiabilité à long terme d’un réducteur de pression dépend largement de la qualité et de la régularité des opérations de maintenance préventive. Un entretien périodique, généralement recommandé tous les 12 à 18 mois, permet de détecter précocement les signes d’usure ou de dysfonctionnement avant qu’ils n’affectent les performances du dispositif ou n’endommagent l’installation. Cette maintenance programmée comprend essentiellement le nettoyage du filtre incorporé, la vérification du réglage de pression et l’inspection visuelle des composants mécaniques.

Les principaux symptômes de dysfonctionnement d’un réducteur incluent l’instabilité de la pression de sortie, des bruits anormaux lors des variations de débit ou une perte progressive de la capacité de régulation. Face à ces signes, un diagnostic méthodique permet généralement d’identifier la cause précise du problème. Dans la majorité des cas, le nettoyage ou le remplacement de la cartouche interne suffit à restaurer les performances originales, sans nécessiter le remplacement complet du dispositif.

Pour les installations critiques ou difficiles d’accès, l’intégration d’un manomètre permanent en aval du réducteur facilite considérablement le suivi des performances. Ce simple indicateur visuel permet de détecter rapidement toute dérive de pression et d’intervenir avant que le dysfonctionnement n’entraîne des conséquences dommageables pour le réseau. Certains modèles avancés intègrent même des dispositifs de surveillance connectés, transmettant automatiquement des alertes en cas d’anomalie de fonctionnement.

Impact économique et écologique sur la consommation hydraulique

L’installation d’un réducteur de pression correctement dimensionné génère des bénéfices économiques substantiels à long terme. En stabilisant la pression à un niveau optimal, généralement entre 2,5 et 3 bars, le dispositif réduit significativement la consommation d’eau, avec des économies typiquement comprises entre 10% et 25% selon le niveau de surpression initial. Cette réduction s’explique simplement : à chaque ouverture de robinet, le volume d’eau délivré est proportionnel à la pression disponible.

Au-delà des économies directes sur la facture d’eau, l’impact financier positif s’étend à la réduction des coûts d’entretien et de remplacement des équipements sanitaires. Les études sectorielles démontrent qu’une pression excessive accélère l’usure des joints, robinetteries et électrovannes, multipliant par deux ou trois la fréquence des interventions de maintenance. L’amortissement d’un réducteur de qualité s’effectue généralement en moins de trois ans, uniquement grâce à ces économies indirectes.

Sur le plan écologique, la réduction de la consommation d’eau représente un enjeu majeur dans le contexte actuel de raréfaction des ressources hydriques. Chaque litre économisé contribue à la préservation des nappes phréatiques et réduit l’empreinte environnementale globale du bâtiment. Cette dimension écologique du réducteur de pression s’inscrit parfaitement dans les démarches de certification environnementale des bâtiments (HQE, BREEAM, LEED), valorisant ainsi l’invest